не предназначен для чтения

придерживающихся религиозных взглядов.

Согласитесь, строить такой ромб из досок на высоте – нужно иметь достаточные основания. И архитектурные изыски тут не причем – особой эстетики не наблюдается. Зато конструкция довольно шаткая, ветром запросто снесет. Нужно укреплять и постоянно заботиться, крыша все же.

И не только наши предки занимались подобным зодчеством. Вот, позаимствовала у блогера sil2ooo еще пару рисунков из разных стран и весей:

Я всегда говорила, что наши предки зря хлеб не ели и ерундой не маялись. Если и варганили чего, то с пользой для себя и окружающего пространства. И религия у них заключалась не в тупом молении и вымаливании у злого бородатого дядьки неких поблажек, а в создании эгрегоров, накачкой их энергиями и требованием в нужный момент соответствующей отдачи. Т.е. у они пользовали не молитвы, а требы.

Посему язычество – и не религия вовсе, в современном понимании. А храм – это место запасания, хранения и получения нужной энергии в определенные моменты, когда она очень нужна. Т.е. – энергетические конструкции.

Обратите внимание на то, как установлены колонны на античных храмах и на арках. Они ничего не держат, а если и подпирают, то какие-то легкие навесы, в то время как сами сделаны из мощных гранитных монолитов.

Вот на арке в Риме они просто прикреплены:

Дебилизм? Украшательство? Денег некуда девать? Да это просто резонаторы наподобие струн. А само здание – дека-усилитель вибраций.

А что с нашими церквями от Майерберга? Обратим же свой взор на эту передающую антенну:

«Такая объёмная антенна имеет хорошую эффективность в полосе частот от 3,5 до 10 МГц

и вполне удволетворительное согласование (КСВ<3) вплоть до верхней границы

КВ диапазона (30 МГц).

Основа антенны-трубчатый излучатель длиной

около 6 м. Он собран из алюминиевых труб диаметром 35 и 20 мм., вставленных друг в друга

и образующих четвертьволовый излучатель на частоту примерно 7 МГц.

Волновое сопротивление конической антенны постоянно вдоль ее длины и зависит от угла a при вершине конуса. Широкополосные свойства антенны возрастают с увеличением а и достигают оптимума при a=60-70°; в этом случае волновое сопротивление антенны равно примерно 70-80 ом.

Экспоненциальная антенна, волновое сопротивление которой возрастает вдоль ее длины приблизительно по экспоненциальному закону, обладает такими же широкополосными свойствами, как и коническая. В то же время экспоненциальная антенна имеет большое преимущество - ее максимальный диаметр в 3 раза меньше, чем у конической»

Т.е. мы имеем дело с квазиэкспоненциальная антенной, предназначенной для излучения волновой энергии. Я не специалист в области радиотехники, поэтому оставляю эту идею для обсуждения мужчинам. Что же касается характера излучения, которое призваны «сеять» данные маковки, то полагаю – здесь не стоит ограничиваться только электромагнитным.

Скорее всего, в материальном мире имеются поля, еще не известные современной науке, хотя биологи потихоньку уже начинают подбираться к ним. Эти поля воздействуют на все живое положительным, либо отрицательным образом – как того захочет оператор. Что положишь в резонансную камеру под антенной (помещение храма и подземелье под ним), то и получишь на выходе.

Не так давно археологи в подземельях храма Гипотей на о. Мальта и с удивлением обнаружили, что подземные полости в точности повторяют сооружения наверху, зеркально отражают их. Т.е. предки имели резонансный контур из двух частей: подземной и надземной.

Если прогуляться-погуглить по храмам и соборам, то мы обнаружим, что неизменно под каждым домом боговым имеются то ли катакомбы, то ли склепы, то ли подвалы, то ли иные подземелья. И всегда они набиты костями, мумиями, гробами и трупами.

Странное обстоятельство.

Однако вспомнив о мавзолее Ленина в центре Москвы – зиккурате, машине смерти (кто не в теме читайте здесь http://x-files.org.ua/articles.php?article_id=2201 и у меня в разделе «Магия»), мы начинаем понимать:

имея машину-механизм-сооружение, которое способно резонировать и излучать на окружающее пространство определенный спектр полей, мы, помещая в нее нужный нам артефакт, добиваемся от «масс» желаемого результата

Т.е. поместив в подземелье храма, например, живую воду, или еще что-нибудь, излучающее живительную энергию, мы транслируем на людей и природу вокруг целительную энергию произрастания, творения и счастья. Всё цветет и благоухает, дает урожаи, гибнут паразиты, люди счастливы и розовощеки, живут по тысяче лет.

Помещая трупы, кости и продукты гниения – получаем обратный эффект.

Обратим свой взор на всем известный Храм Василия Блаженного.

Привычные нам луковки – это некая архитектурная форма уже знакомой квазиэкспоненциальной антенны. Просто ей придали более удобоваримую обтекаемую форму. При этом навершия башенок ХВБ имеют дополнительные резонаторы в виде пирамидальных выступов, овальных складок, черепиц. Более того, рисунки на некоторых луковках завернуты по спиралям как по, так и против часовой стрелки. Здесь мы вплотную подходим к горячо нелюбимым современной официальной физикой торсионным полям.

Вот он, генератор торсионных излучений Акимова:

Где-то близко подошел гениальный изобретатель к давно известной в древности конструкции. А чтобы усилить эффект на внутренней поверхности купола нарисована мандала-спираль

Как известно, торсионные поля усиливает даже простой рисунок. Интересно, как объяснит её религиозный смысл наука, пока еще не стерли реставраторы?

Принято, что ХВБ открыт 12 июля 1561 г., но вот нелады – внутри мы видим совершенно различные стили оформления. Росписи растительными узорами, совершенно не связанные с христианством (растительные узоры имеют назначение - усиливать живительные поля творения)

и помещения, где оные совершенно снесены, зато грубо вставлены царские ворота и прочие атрибуты:

Невооруженным глазом видно: росписи совершенно иные, нанесены позже, а деревянные сооружения прилеплены архитектурно нелепо. Храм изначально строился не под них.

Как и любое энергетическое сооружение, ХВБ ориентировался строго меридионально, притом на старый полюс:

Зато в 1588 году с северо-востока к собору был пристроен придел, освящённый в честь Василия Блаженного. Как видим, он уже имеет направление на новый полюс. Не будем пока заморачиваться с датами, говорят, в этой пристройке любил бывать Иван Грозный. Хотя официально он умер на 4 года раньше.

Итак, мы видим широкополосный супер-излучатель в центре русского мира, рядом с машиной смерти. А что же он излучает? Пишут, что подземелий в ХВБ нет, построен на ленточных фундаментах. Хотя есть и другое мнение, из книги Гордеева С.В.:

Возможно, это фантазии автора. А возможно, Грозный не случайно заложил в подземелья под ХВБ артефакты Великой Тартарии. Некоторые магические предметы, сакральные символы, бриллианты и древние манускрипты вполне могут и в наше время излучать вибрационные поля, заставляя нас не забывать свое великое прошлое.

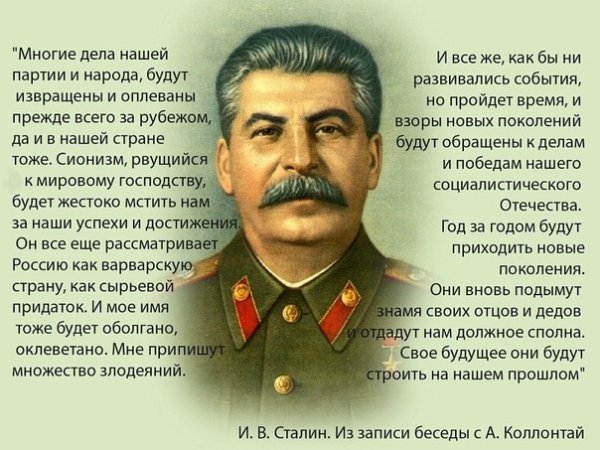

До войны имела место ситуация, когда судьба ХВБ была буквально на волоске. План реконструкции Красной Площади предполагал очистку ее от лишних церковных сооружений и расширения для того, чтобы она могла вместить миллион трудящихся. Но Великий Диктатор не позволил свершиться страшному:

Воспоминания Петра Дмитриевича Барановского

Входит Сталин, все члены Политбюро, вносят макет Москвы, Каганович берет храм Василия Блаженного и его убирает. Для проезда танков на парадах. Сталин берет и ставит макет храма обратно: «Паставь на мэсто». Секретарь Сталина Поскребышев перед этим получил телеграмму Барановского и доложил ее Сталину. Поэтому Сталин и сказал: «оставить». А Петра Дмитриевича в 1933-м арестовали по 58 статье как врага народа, шпиона.

Сталин – неоднозначная личность. Ему были присущи и жестокость, и коварство, и хитрость. Но никто не сможет преумалить его роль в становлении Русского государства. Отец народов был всегда близок и к магии. Много написано на эту тему и много еще предстоит исследовать. И не без его ведома построен Мавзолей Ленина. Любому правителю удобно воздействовать на электорат, чтобы он был покорным. Даже белорусский Батька в свое время выразил желание забрать к себе мумию Ленина. А украинцы начали свою «революцию гидности» с «ленинопада».

Но у Сталина хватило мужества и понимания не отнимать у русского народа сакральный источник энергии.

©Александра Лоренц

Распространение со ссылкой на автора приветствуется.

Кулаки и зажиточные крестьяне

Dec. 23rd, 2015 11:35 pmНе иначе, как из инфернальной злобы — ибо экономического ответа здесь нет. Его и не будет, потому что в директивах власти СССР постоянно повторяли: не путать кулаков и зажиточных крестьян! Стало быть, разница между ними имелась, причем видная невооруженным глазом.

Так что же видел невооруженный глаз полуграмотного уездного секретаря такого, чего не видно нынешнему остепенному историку? Давайте вспомним школьный марксизм — те, кто еще успел поучиться в советской школе. Как определяется класс? И память на автомате выдает: отношением к средствам производства. Чем отношение к средствам производства справного хозяина отличается от отношения середняка? Да ничем! А кулака?

Ну, раз его собирались уничтожить «как класс», стало быть, он являлся классом, и это отношение как-то отличалось.

Вечно напутают эти горожане! Так кто же такие кулаки?

Этот вопрос заботил и советское руководство. Например, Каменев в 1925 году утверждал, что кулацким является любое хозяйство, имеющее свыше 10 десятин посева. Но 10 десятин в Псковской области и в Сибири — это совершенно разные участки. Кроме того, 10 десятин на семью из пяти человек и из пятнадцати — это тоже две большие разницы.

Молотов, отвечавший в ЦК за работу в деревне, в 1927 году относил к кулакам крестьян, арендующих землю и нанимающих сроковых (в отличие от сезонных) рабочих. Но арендовать землю и нанимать рабочих мог и середняк — особенно первое.

Предсовнаркома Рыков к кулацким относил хорошо обеспеченные хозяйства, применяющие наемный труд, и владельцев сельских промышленных заведений. Это уже ближе, но как-то все расплывчато. Почему бы крепкому трудовому хозяину не иметь, например, мельницу или маслобойню?

Что объединяет Каменева, Молотова и Рыкова? Только одно: все трое — урожденные горожане. А вот «всесоюзный староста» Михаил Иванович Калинин, по происхождению крестьянин, дает совершенно другое определение. На заседании Политбюро, посвященном кооперации, он говорил: «Кулаком является не владелец вообще имущества, а использующий кулачески это имущество, т.е. ростовщически эксплуатирующий местное население, отдающий в рост капитал, использующий средства под ростовщические проценты».

Неожиданный поворот, не так ли? И Калинин в таком подходе не одинок. Нарком земледелия А.П.Смирнов еще в 1925 году писал в «Правде», которая служила основным практическим, корректирующим руководством для местных деятелей: «Мы должны в зажиточной части деревни ясно разграничить два типа хозяйства. Первый тип зажиточного хозяйства чисто ростовщический, занимающийся эксплуатацией маломощных хозяйств не только в процессе производства (батрачество), а главным образом путем всякого рода кабальных сделок, путем деревенской мелкой торговли и посредничества, всех видов "дружеского" кредита с "божескими" процентами. Второй тип зажиточного хозяйства — это крепкое трудовое хозяйство, стремящееся максимально укрепить себя в производственном отношении…»

Вот это уже совсем другое дело! Не только и не столько эксплуататор батраков, но деревенский мелкий торговец, посредник в сделках и, главное — ростовщик.

Сельское ростовщичество — явление совершенно особое. Деньги в рост на селе практически не давали. Там была принята система натурального ростовщичества — расчет по кредитам шел хлебом, собственным трудом или какими-либо услугами. (Забегая вперед: именно поэтому так называемые «подкулачники» — «группа влияния» кулака — это, в основном, беднота.) И в любой деревне все жители отлично знали, кто просто дает в долг (даже и под процент, коли придется), а кто сделал это промыслом, на котором богатеет.

Технология мироедства

Яркая картина такого промысла нарисована в письме в журнал «Красная деревня» некоего крестьянина Филиппа Овсеенко. Начинает он, впрочем, так, что не подкопаешься.

«…Про кулака кричат, что он такой-сякой, но только как не вертись, а кулак всегда оказывается и запасливым, и старательным, и налоги больше других платит. Кричат, что, мол, крестьяне не должны пользоваться чужим трудом, нанимать работника. Но на это я должен возразить, что это совсем неправильно. Ведь для того, чтобы сельское хозяйство нашему государству поднять, умножить крестьянское добро, надо засевы увеличить. А это могут сделать только хозяева зажиточные… И что у крестьянина есть работник, из этого только государству польза и потому оно таких зажиточных должно в первую голову поддержать, потому они — опора государства. Да и работника тоже жалко, ведь если ему работу не дать, ее не найти, а и так много безработных. А при хозяйстве ему хорошо. Кто даст в деревне работу безработному, либо весной кто прокормит соседа с семьей».

Узнаете аргументацию? Риторика «социального партнерства» за 90 лет почти не изменилась. Но это, впрочем, только присказка, а вот и сказка началась — о том, как именно добрый человек соседа с семьей кормит...

«Есть много и других горе-горьких крестьян: либо лошади нет, либо засеять нечем. И их мы тоже выручаем, ведь сказано, что люби ближних своих, как братьев. Одному лошадку на день дашь, либо пахать, либо в лес съездить, другому семена отсыпешь. Да ведь даром-то нельзя давать, ведь нам с неба не валится добро. Нажито оно своим трудом. Другой раз и рад бы не дать, да придет, прям причитает: выручи, мол, на тебя надежда. Ну, дашь семена, а потом снимаешь исполу половинку — это за свои-то семена. Да еще на сходе кулаком назовут, либо эксплуататором (вот тоже словечко). Это за то, что доброе христианское дело сделаешь…»

Исполу — это за половину урожая. При урожайности в 50 пудов с десятины получается, что «благодетель» дает ближнему своему семена взаймы из расчета 100 % за три месяца, в 35 пудов — 50%. Бальзаковский Гобсек от зависти удавился бы. Он, кстати, еще не упомянул, что берет за лошадь. А за лошадь полагалась отработка — где три дня, а где и неделя за день. Христос, если мне память не изменяет, вроде бы как-то иначе учил…

«Выходит иначе: другой бьется, бьется и бросит землю, либо в аренду сдаст. Каждый год ему не обработать. То семена съест, то плуга нет, то еще что-нибудь. Придет и просит хлеба. Землю, конечно, возьмешь под себя, ее тебе за долги обработают соседи и урожай с нее снимешь. А хозяину старому что ж? Что посеял, то и пожнешь. Кто не трудится — тот не ест. И притом сам добровольно землю отдал в аренду в трезвом виде. Ведь опять не возьми ее в аренду, она бы не разработана была, государству прямой убыток. А так я опять выручил — посеял ее, значит мне за это должны быть благодарны. Да только где там! За такие труды меня еще и шельмуют... Пусть все знают, что кулак своим трудом живет, свое хозяйство ведет, соседей выручает и на нем, можно сказать, государство держится. Пусть не будет в деревне названия «кулак», потому что кулак — это самый трудолюбивый крестьянин, от которого нет вреда, кроме пользы, и эту пользу получают и окружные крестьяне и само государство».

Из этого душещипательного письма ясно, почему крестьяне зовут кулака мироедом. В нем, как в учебнике, расписана почти вся схема внутридеревенской эксплуатации. Весной, когда в бедных хозяйствах не остается хлеба, наступает время ростовщика. За мешок зерна на пропитание голодающего семейства бедняк в августе отдаст два мешка. За семенной хлеб — половину урожая. Лошадь на день — несколько дней (до недели) отработки. Весной за долги или за пару мешков зерна кулак берет у безлошадного соседа его надел, другие соседи за долги это поле обрабатывают, а урожай целиком отходит «доброму хозяину». За экономической властью над соседями следует и политическая власть: на сельском сходе кулак автоматически может рассчитывать на поддержку всех своих должников, проходит в сельский совет сам или проводит туда своих людей и так делается подлинным хозяином села, на которого теперь уже никакой управы нет.

Ну, вот это — совсем другое дело. Это уже класс, который свои средства производства использует совсем не так, как середняк. И вот вопрос: останется ли такой «благодетель» равнодушным к колхозу, который кооперирует бедную часть села, вышибая тем самым из-под него кормовую базу?

Жадность сгубила

Еще одна «классовая» примета кулака — его специфическое участие в хлебной торговле. Накапливая у себя большие массы хлеба, кулаки совершенно не выпускали их на рынок, сознательно взвинчивая цены. В тех условиях это была фактически работа по организации голода, так что 107-я статья по таким гражданам просто плакала.

…В январе 1928 года, в самый разгар «хлебной войны», члены Политбюро разъехались по стране, руководить хлебозаготовками. 15 января Сталин отправился в Сибирь. Вот что он говорил в выступлениях перед партийными и советскими работниками: «Вы говорите, что план хлебозаготовок напряженный, что он невыполним. Почему невыполним, откуда вы это взяли? Разве это не факт, что урожай у вас в этом году действительно небывалый? Разве это не факт, что план хлебозаготовок в этом году по Сибири почти такой же, как в прошлом году?»

Обратите внимание: жалоба на невыполнимость планов — это, похоже, лейтмотив всех хлебозаготовительных кампаний. Причина понятна: пожалуешься, авось план и скостят.

«…Вы говорите, что кулаки не хотят сдавать хлеба, что они ждут повышения цен и предпочитают вести разнузданную спекуляцию. Это верно. Но кулаки ждут не просто повышения цен, а требуют повышения цен втрое в сравнении с государственными ценами. Думаете ли вы, что можно удовлетворить кулаков? Беднота и значительная часть середняков уже сдали государству хлеб по государственным ценам. Можно ли допустить, чтобы государство платило втрое дороже за хлеб кулакам, чем бедноте и середнякам?»

Сейчас такие действия караются в соответствии с антимонопольным законодательством, и никто почему-то не жалуется. Может быть, дело в аллергии на термины?

«…Если кулаки ведут разнузданную спекуляцию на хлебных ценах, почему вы не привлекаете их за спекуляцию? Разве вы не знаете, что существует закон против спекуляции — 107 статья Уголовного Кодекса РСФСР, в силу которой виновные в спекуляции привлекаются к судебной ответственности, а товар конфискуется в пользу государства? Почему вы не применяете этот закон против спекулянтов по хлебу? Неужели вы боитесь нарушить спокойствие господ кулаков?!..

Вы говорите, что ваши прокурорские и судебные власти не готовы к этому делу… Я видел несколько десятков представителей вашей прокурорской и судебной власти. Почти все они живут у кулаков, состоят у кулаков в нахлебниках и, конечно, стараются жить в мире с кулаками. На мой вопрос они ответили, что у кулаков на квартире чище и кормят лучше. Понятно, что от таких представителей прокурорской и судебной власти нельзя ждать чего-либо путного и полезного для Советского государства…»

Вот и нам тоже так кажется почему-то…

«Предлагаю:

а) потребовать от кулаков немедленной сдачи всех излишков хлеба по государственным ценам;

б) в случае отказа кулаков подчиниться закону — привлечь их к судебной ответственности по 107 статье Уголовного Кодекса РСФСР и конфисковать у них хлебные излишки в пользу государства с тем, чтобы 25% конфискованного хлеба было распределено среди бедноты и маломощных середняков по низким государственным ценам или в порядке долгосрочного кредита».

Тогда же, в январе, Сибирский крайком постановил: дела по ст. 107 расследовать в чрезвычайном порядке, выездными сессиями народных судов в 24 часа, приговоры выносить в течение трех суток без участия защиты. На том же заседании было принято решение о выпуске циркуляра краевого суда, краевого прокурора и полпреда ОГПУ, который, в частности, запрещал судьям выносить оправдательные или условные приговоры по 107-й статье.

Определенным «смягчающим обстоятельством» для властей может служить лишь уровень коррупции — без циркуляра прикормленные правоохранители вообще бы ничего делать не стали. Кроме того, 107-я статья начинала применяться, когда размер товарных излишков в хозяйстве превышал 2000 пудов. Как-то трудновато представить себе возможность следственной или судебной ошибки в случае, если в амбаре у хозяина находится 32 тонны хлеба. Что, складывали по зернышку и не заметили, как накопилось? Даже с учетом того, что впоследствии этот размер был снижен — в среднем конфискации составили 886 пудов (14,5 тонн) — все равно трудно.

Впрочем, учитывая пустячный срок лишения свободы по 107-й статье — до одного года (вообще-то до трех, но это в случае сговора торговцев, а ты попробуй-ка этот сговор докажи), основной мерой наказания являлась как раз конфискация излишков. Не хотели продавать хлеб — отдадите даром.

Откуда столько хлеба?

Как видим, ничего необычного в этом нет. В чрезвычайных ситуациях даже самые рыночные из рыночных государств наступают на горло собственной песне и вводят законы против спекуляции — если не хотят, чтобы их население в массовом порядке умирало с голоду. На практике проблема решается просто: если правительство любит взятки больше, чем боится голодных бунтов — законы не вводятся, если мало дают или страшно — вводятся. Даже Временное правительство, коррумпированное до последнего предела, и то попыталось реализовать хлебную монополию — правда, не сумело. А большевистский Совнарком сумел — собственно, в этом вся разница и отсюда вся обида на них «братьев-социалистов» по части аграрной политики.

Но вернемся к нашим кулакам. Давайте немного посчитаем. При урожайности в 50 пудов с десятины 800 пудов — это 18 десятин. Плюс к тому еще собственное потребление хозяев, прокорм батраков и скота, семенной фонд — что при крупном хозяйстве потянет десятин, скажем, на семь. Итого — 25 десятин. В 1928 году наделы в 25 десятин и выше имели всего 34 тыс. хозяйств — меньше, чем по одному на деревню. А кулацкими признавались около 3% хозяйств, т.е. 750 тыс. И ведь многие имели не 800 пудов, а тысячи, а то и десятки тысяч. Откуда, интересно, взял Сталин цифру, которую назвал в Сибири? «Посмотрите на кулацкие хозяйства: там амбары и сараи полны хлеба, хлеб лежит под навесами ввиду недостатка мест хранения, в кулацких хозяйствах имеются хлебные излишки по 50-60 тысяч пудов на каждое хозяйство, не считая запасов на семена, продовольствие, на корм скоту...» Где он нашел хозяйства с такими запасами? На Дону, в Терском крае, на Кубани? Или это поэтическое преувеличение? Но даже если уменьшить озвученную им цифру на порядок, все равно получается по 5-6 тыс. пудов.

Но тут важнее другой вопрос. Даже если речь идет о 800 пудах — откуда столько хлеба? С собственного поля? Не было в СССР такого количества таких полей. Так откуда?

Ответ, в общем-то, лежит на поверхности. Во-первых, не стоит забывать о натуральном ростовщичестве, которым была опутана деревня. Все эти «благодарности», отдача долгов «исполу», аренда земли и отработка за долги, мешок за мешком, ложились в амбары сотнями и тысячами пудов. А во-вторых, давайте задумаемся: как в деревне проходила продажа зерна? Это хорошо, если ярмарка расположена на краю села, так что свои несколько мешков туда можно отнести на горбу. А если нет? И лошади тоже нет, так что и вывезти не на чем? Впрочем, пусть даже и есть сивка — так охота ли гонять ее за десятки верст с десятью пудами? А деньги между тем нужны — налог заплатить, да и купить хоть что-то, да надо.

Между маломощным крестьянином и рынком обязан существовать деревенский скупщик зерна — тот, который, в свою очередь, будет иметь дело с городским оптовиком. В зависимости от сочетания жадности и деловитости он может давать односельчанам или чуть больше, или чуть меньше государственной цены — так, чтобы эта копейка не заставила неимущего крестьянина ехать на базар или на ссыппункт.

Северо-Кавказский край. В ряде мест Кущевского и Мясниковского районов (Донского округа) отмечается массовый помол зерна на муку. Часть хлеборобов занимается систематическим вывозом и продажей муки на городском рынке… Цены на пшеницу доходят до 3 руб. за пуд. Зажиточные и крепкое кулачество, скупая на месте по 200-300 пуд. хлеба, перемалывают его на муку и увозят на подводах в другие районы, где продают по 6–7 руб. за пуд.

Украина. Кулак хут. Новоселовки (Роменский округ) скупает хлеб при посредстве трех бедняков, которые под видом скупки хлеба для личного потребления заготавливают для него зерно. Кулак закупленное зерно перемалывает на муку и продает на базаре.

Белоцерковский округ. В Фастовском и Мироновском районах кулаки организовали свою агентуру по скупке хлеба, которая заготавливает для них хлеб в окружающих селениях и ближайших районах».

Беда была не только в том, что сами кулаки играли на повышение цен, но еще больше в том, что они вели за собой других крестьян. В высоких хлебных ценах были заинтересованы все, кто хоть что-то вывозил на рынок, и к бойкоту госпоставок присоединялись середняки, которых привлечь по статье 107 нельзя — если применять ее к тем, у кого в амбаре не тысяча, а сотня пудов, то почему бы сразу не начать поголовную реквизицию?

В то же время почти половина хозяйств в стране была настолько слаба, что не могла прокормиться своим хлебом до нового урожая. Высокие цены этих крестьян напрочь разоряли, и они повисали на шее государства. Таким образом, при вольном рынке государство дважды спонсировало торговцев — сперва покупая у них хлеб по высоким, установленным ими же ценам, а потом снабжая дешевым хлебом разоренных этими же хлеботорговцами бедняков. Если в стране существует мощное торговое лобби, оплачивающее политиков, эта перекачка может продолжаться вечно, но нэпманам слабо было купить членов Политбюро. Проще убить...

Все эти проблемы — и мироедство, и взвинчивание цен — в ходе задуманной большевиками аграрной реформы решались экономически, причем довольно быстро. Если учесть вектор развития, то становится ясно, что колхозы, обеспеченные государственными льготами и государственной поддержкой, имеют все шансы за считанные годы превратиться в достаточно культурные хозяйства с вполне приличной товарностью (уже в начале 30-х годов план хлебозаготовок для них устанавливался в объеме примерно 30-35% валового сбора). И что из этого следует? А следует из этого то, что если коллективизировано будет не 5%, а 50% хозяйств, то частники попросту потеряют возможность не то что играть на рынке, а вообще влиять на него — госпоставки колхозов будут покрывать все потребности страны. А с учетом того, что в СССР хлеб населению продавался по очень низким ценам, смысл заниматься хлеботорговлей пропадет напрочь.

Кулак же, лишенный, с одной стороны, выкачиваемого у бедноты за долги хлеба, а с другой — возможности влиять на цены, может торговать продукцией своего хозяйства, как хочет и где хочет. Поставленный в положение не крупного, а мелкого сельского хозяина, он из своей экономической ниши-каморки, ничего ни определить, ни решить не сможет.

Чисто риторический вопрос: смирятся ли безропотно нэпман и кулак с такими планами властей?

Об этом — в следующем материале…

Елена Прудникова, писатель-историк

Сталинские предприниматели

Aug. 29th, 2015 02:28 pm

Все ранее известные широкой публике версии о смерти великого «вождя народов», очевидно, далеки от правды. Существует предположение, что 9 марта 1953 года вместо Сталина его соратники похоронили совершенно другого человека очень похожего внешне на Иосифа Виссарионовича.

Не так давно были рассекречены архивы КГБ, в которых историки обнаружили документы, относящиеся к смерти Сталина и в частности акты освидетельствования смерти, медицинские карты, начиная с 1904 года и рукописный журнал в которых сохранились записи десяти медиков о последних днях жизни Сталина.

Этот журнал, в котором регистрировалось все происходившее в период с 2 по 6 марта 1953 года, практически совершает переворот во всех бытовавших представлениях о том, что случилось в то время. Дневники и заключения подписаны дежурными врачами и патологоанатомами, которые в те поистине страшные часы не стали, бы прибегать к домыслам и писать о том, чего в реальности не было. Они прекрасно помнили о том, что именно в эти дни в столице набирает обороты ужасное политическое дело, направленное против врачей или же якобы против врачей.

Основные сведения, которые нам были известны на протяжении многих лет основаны на воспоминании помощника коменданта дачи Сталина — Петра Лозгачева, который согласно утверждений первым увидел находящегося в тяжелом состоянии вождя. «Сталин лежал на полу, накрытом ковром около стола… Я быстро по установленному для срочной связи домофону вызвал Бутусову, Старостина и Тукова. Видно было, что он уже замерз в одной нижней военной рубашке… Бутусова отвернула рукава его сорочки… Сталина положили на соседний диван и укрыли теплым пледом… В 9 часов 2 марта на дачу прибыли врачи… Приступили к осмотру Сталина…»

Но это ранее существовавшая официальная версия, но в рассекреченном журнале все происходящее описывается несколько иначе.

«Первый осмотр тяжелобольного был осуществлен в 7 часов утра 2 марта присутствующими профессорами… в присутствии руководителя Лечсанупра Кремля товарища Куперина… «…» Больной находился на диване в бессознательном состоянии одетый в костюм».

Исходя из этого, во-первых, врачи прибыли по вызову в 7 часов утра. Во-вторых, Петр Лозгачев нигде не упоминает, что Сталина к приезду вызванных врачей одели. Возникает вопрос — почему? Не потому ли, что Сталина сразу нашли мертвым, а позже полураздетого уже покойного вождя подменили «срочно заболевшим» переодетым в костюм двойником?! К слову, о том, что Сталина нашли уже мертвым, сообщил комендант дачи Орлов.

Куда исчезло тело мертвого Сталина, так и остается неизвестно. Не исключено предположение, что вначале тело спрятали в огромной холодильной камере, которая была установлена на даче. Или замуровали в стене подвала. А вот то, что для проведения патологоанатомической экспертизы доставили не Сталина, сомнений не вызывает.

Чтобы прийти к такому страшному выводу, достаточно сравнить акт посмертного патологоанатомического исследования тела Иосифа Сталина с врачебными описаниями в медицинской карте живого вождя.

Удивляет, тот факт, что при наружном осмотре тела покойного не обнаружено и не зафиксировано, что 2-й и 3-й пальцы левой ноги срослись, хотя как отмечено при аресте в 1904 году и медицинских обследованиях в 20-е годы, этот дефект специально отмечался. Причем об операции по возможному разделению этих пальцев упоминаний нет. Да если бы и предположить, что подобная операция имела место — остались бы видимые шрамы, которые патологоанатомы были обязаны зафиксировать так же, как они фиксировали иные отличительные особенности тела. Ноги покойного описаны в акте самым тщательным образом. «Стопы расположены в среднем положении. Ногти на первом, а также втором пальцах стоп несколько утолщены, буроватого цвета, коротки, сморщены. Ногти остальных пальцев стоп тонки и бледны. Пальцы правой стопы слегка разогнуты». Ничего схожего врачи у живого Сталина не отмечали. Например, в рассекреченной «Амбулаторной истории болезни» в период 1925 и 1926 годов врачи Елистратов, Обросов, Крауз, Ферстер и Розанов отмечают «сросшиеся пальцы на левой ступне» у И.В.Сталина, 46 лет от роду.

Удивительно, но тело, патологоанатомы описывают крайне подробно: углубления, пятна, порезы, цвет, шрамы, рябины. Они пишут буквально следующее: «На тыльной поверхности осматриваемой правой кисти кожа с легким розоватым оттенком, а на левой с желтоватым. На коже тыльной поверхности кистей рук рассеяны всевозможной формы буроватого оттенка пигментные пятна размером от головки булавки до 0,651 сантиметров. Подобного характера пятно расположено близ запястья на правом предплечье с наружной его поверхности». Вопрос: как при столь подробном осмотре 19 лучших представителей медицины того времени не заметили, что левая рука явно отличается от правой, Сталин страдал неизвестной болезнью по причине которой его левая рука полностью не разгибалась, о чем свидетельствуют многочисленные прижизненные медицинские обследования Сталина? На всех кадрах кинохроники и фотографиях Сталин одинаково характерно удерживает поврежденную левую руку. Как ни странно, но в акте патологоанатомов об этом дефекте нет ни слова.

Итак, все это указывает только на одно: вскрываемое после смерти тело, Сталину не принадлежало. Если же учесть слухи, согласно которым Иосиф Сталин (настоящий) был отравлен еще в декабре 1937 года, а его талантливого двойника подобная участь постигла 26 марта 1947 года, то вполне можно предположить, что это было крайне выгодно «соратникам» вождя, которые эксплуатировали имя Сталина в своих интересах. Но сегодня многих интересует другой вопрос – кто похоронен под именем Сталин в Кремлевской стене?